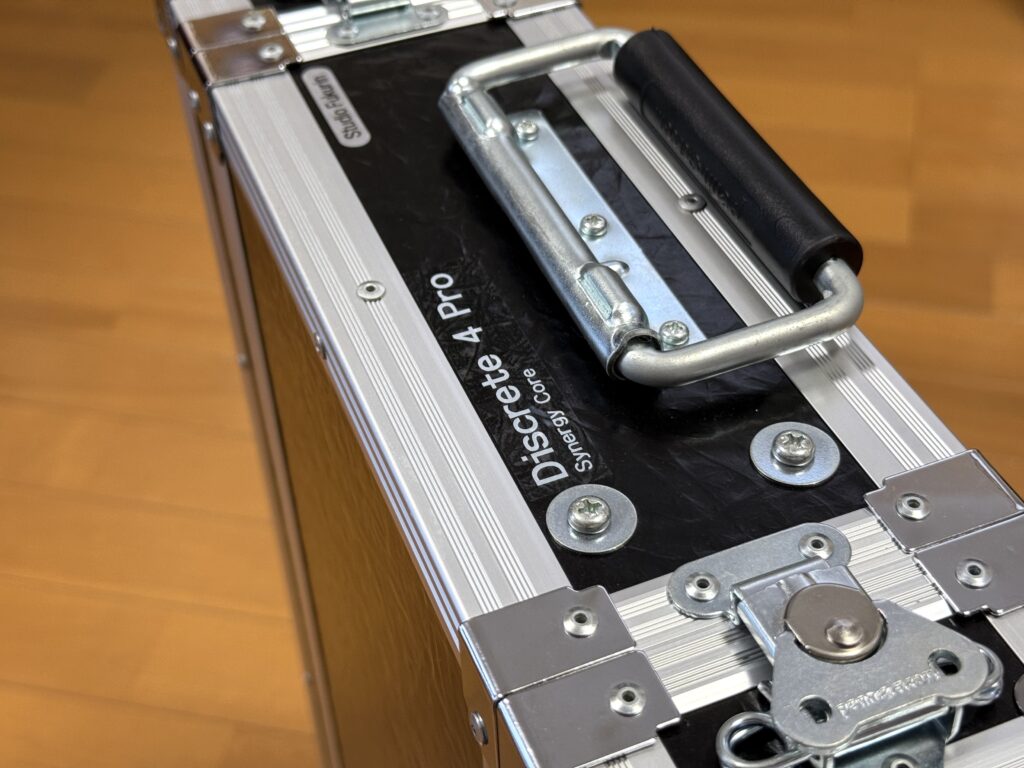

オーディオインターフェイス Discrete 4 Pro Synergy Core ラック製作

目的

収録や編集で使用しているオーディオインターフェイス用ラックを製作しました。

オーディオインターフェイス

メーカー:ANTELOPE AUDIO

型番:Discrete 4 Pro Synergy Core

ラウドネスメーター

メーカー:TC Electronic

型番:Clarity M Stereo

これらの電源はACアダプターです。

このACアダプタが、機材の設営でちょっと手間となります。

電源タップの口数も機材分必要になるので、「電源は機材に内臓してもらいたい」と思うところ。

メーカーとしては、機材本体の大きさをコンパクトにするために、ACアダプターを採用しているのだろうと思います。

しかし、機材の運用はラックケースにマウントしたいので、今回の場合はコンパクトさよりも利便性が重要です。

今回の目的は、オーディオインターフェイスとラウドネスメーターの電源をラックに収め、パワコンケーブル1本にまとめることです。

電源の選定

必要な電源容量

- Discrete 4 Pro Synergy Core:純正ACアダプタ(DC 18.0V/3.61A)

- Clarity M Stereo:純正ACアダプタ(DC 12V/0.5A)

用意したスイッチング電源

- Discrete 4 Pro Synergy Core:TDKラムダ CUS100ME-18/A (DC 18V/5.55A)

- Clarity M Stereo:AKON AK15W-SSM-12 (DC 12V/1.3A)

18Vのスイッチング電源に選択肢が少なく苦労しました。ラックの1Uに収まる寸法だと一択でした。

AKONのスイッチング電源は他の機材にも使用しており、気に入っているメーカーなので今回も採用しました。

製作

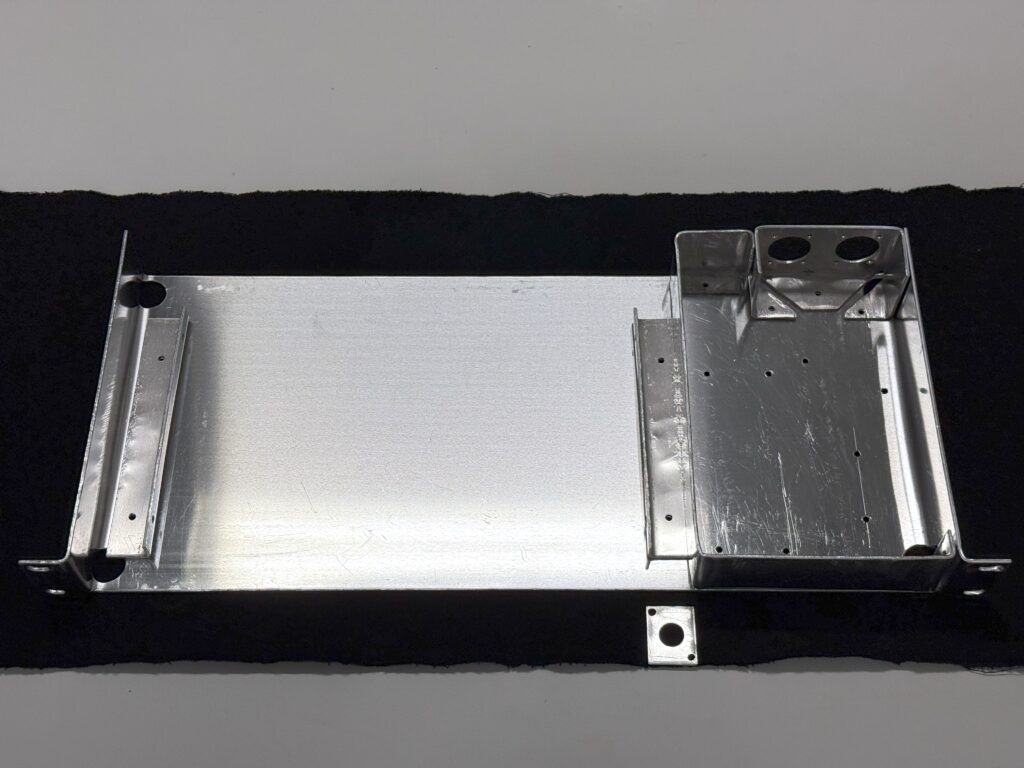

ラック

ラック1Uに Discrete 4 Pro Synergy Core とスイッチング電源をまとめてマウントします。

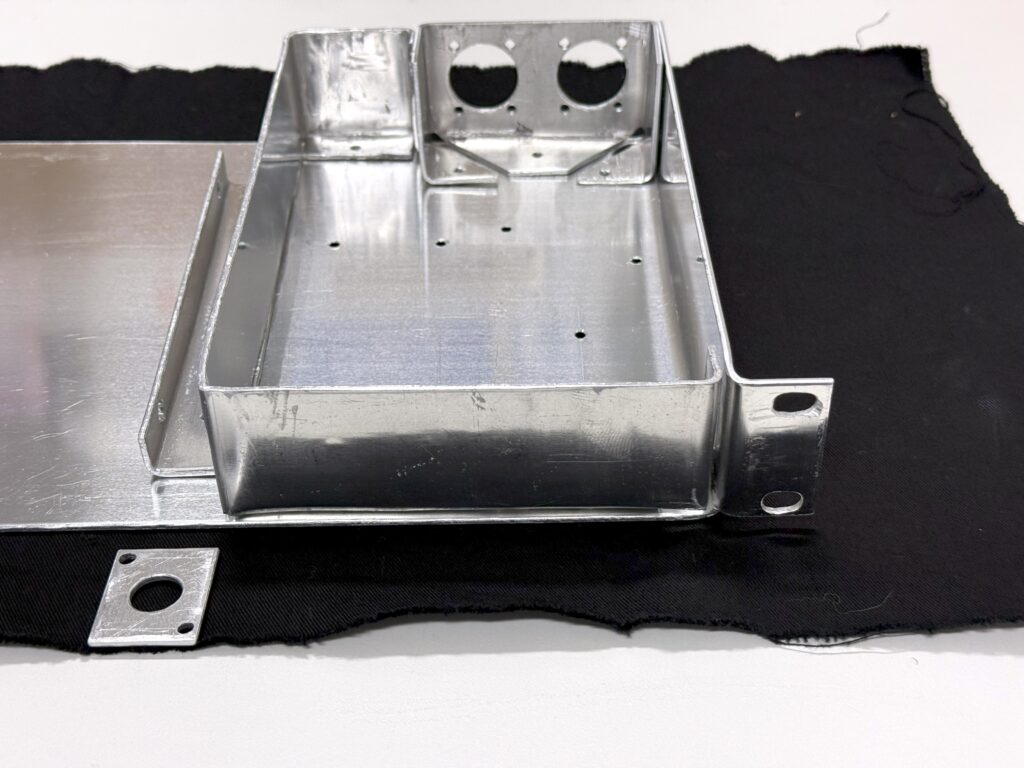

材料:厚み2.0mmのアルミ板

これをカットし、曲げ・穴あけ加工にて、ラックを製作します。

墨出し(ケガキ)

- カット・折り曲げライン、穴あけ位置をボールペンで引く

カット作業

- カッターでカットラインを何度も切る(溝を掘る)

怪我に注意!! - アルミ板のカットラインを角に合わせて合板で挟み、万力で固定する

- カッターでつけた溝を曲げたり戻したり何度も繰り返し、アルミ板を折る

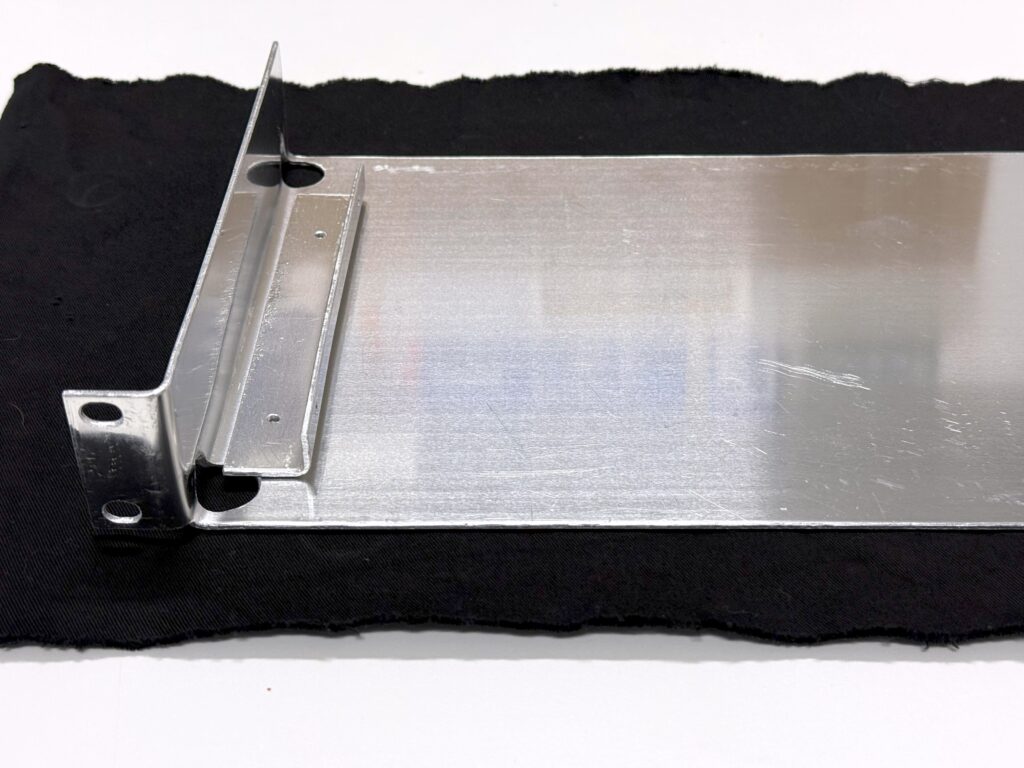

折り曲げ作業

- アルミ板を合板に挟む

- 曲げラインを合板の角に当てながら曲げる

- 曲げ角度を直角にするため、最後は合板等を当て板にしてハンマーで叩く

穴あけ作業

- 穴あけの点に、細い釘かポンチを当て、ハンマーで叩いて凹みを付ける

- 最初は2mmのドリルで穴を開け、徐々に大きいドリルで穴を広げる

そして完成したラックトレーがこちらです!

すごく雑な仕上がりです!

遠くから見るとキレ・・・ボコボコですね。

工夫した点

Discrete 4 Pro Synergy Core の高さが1Uとほぼ同じなので、ラックマウントするとラックトレーの厚み分が1Uの高さを超えてしまいます。

上のラックスペースには別のトレーをマウントしたいので、このままでは干渉してトレーがマウントできません。

そのため、製作するラックトレーを通常位置より下げてマウントします。

すると今度は、ラックケース内部にあるゴム脚を固定している刃付きナットとラックトレーが干渉します。

対策として、刃付きナットとラックトレーが干渉しないよう、ラックトレーに逃し穴を開けました。

これで干渉しません。

ギリギリ1Uの寸法に収めるとことができました。

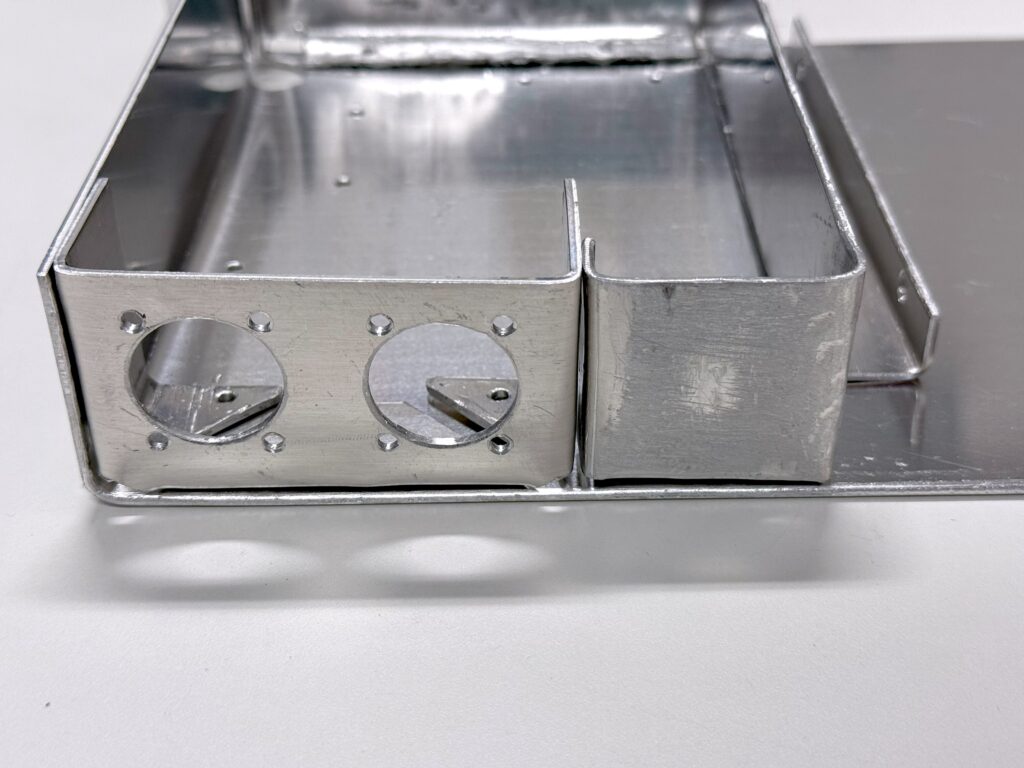

コネクタ取り付けビスの穴が4箇所も空けてあるのは、左右を間違えたからです。笑

(Neutrik レセプタクルコネクタの取り付け穴は、左上と右下が正解)

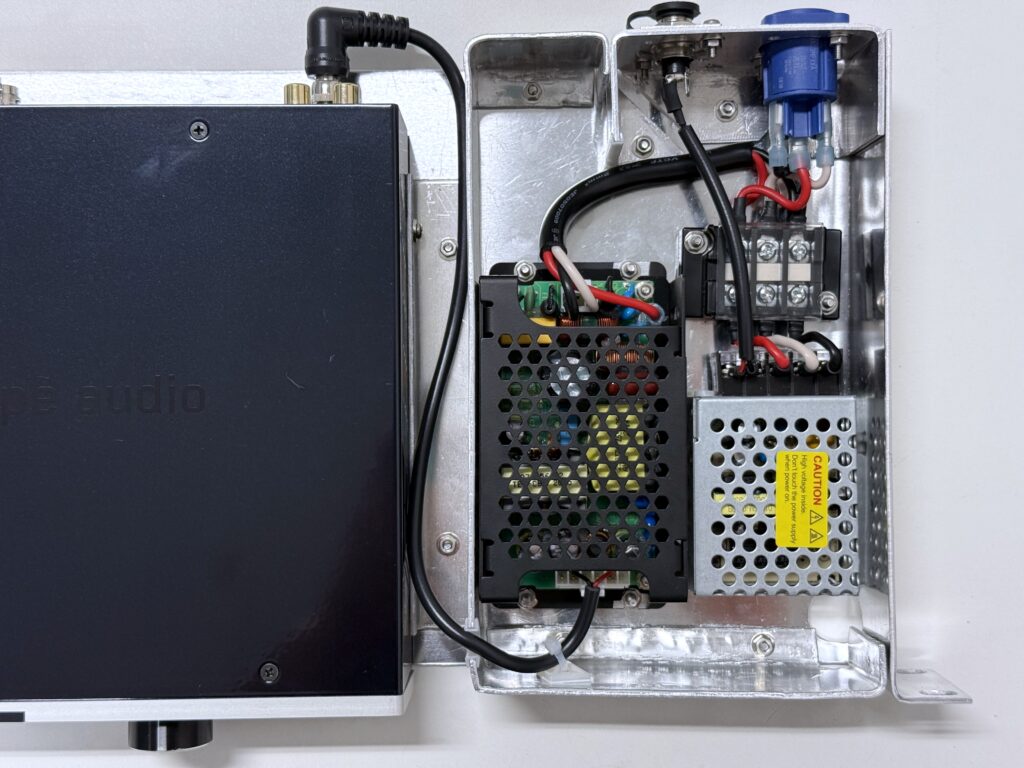

機材の配置

製作したラックトレーに、実際に機材を配置し、現物合わせで固定します。

あっち向けたりこっち向けたり、決めるまで何回もくるくる回したり、とても時間がかかりました。

ようやく配置を決めたら、機材固定ビスの穴を開けます。

配線し、完成です。

スイッチング電源エリアと Discrete 4 Pro Synergy Core をアルミ板で仕切っているのは、ノイズ対策です。

スイッチング電源がケースに入っているので、どれくらい意味があるのかは不明ですが、気持ちとして仕切ってみました。

Clarity M Stereo 用電源は、スイッチング電源OUTがDCプラグ センタープラスですが、Clarity M Stereo 本体はセンターマイナスです。

注意の表示をテプラで作って貼りました。

ラックトレーはマイナス(アース)のため、誤ってプラグを接触してショートさせないように注意するためです。

Clarity M Stereo 用電源ケーブルも作ったので、こちらにも注意喚起のテプラを貼りました。

Discrete 4 Pro Synergy Core は本体側面のビスを長いものに交換して、ラックトレーと固定しています。

それでは、ラックにマウントします。

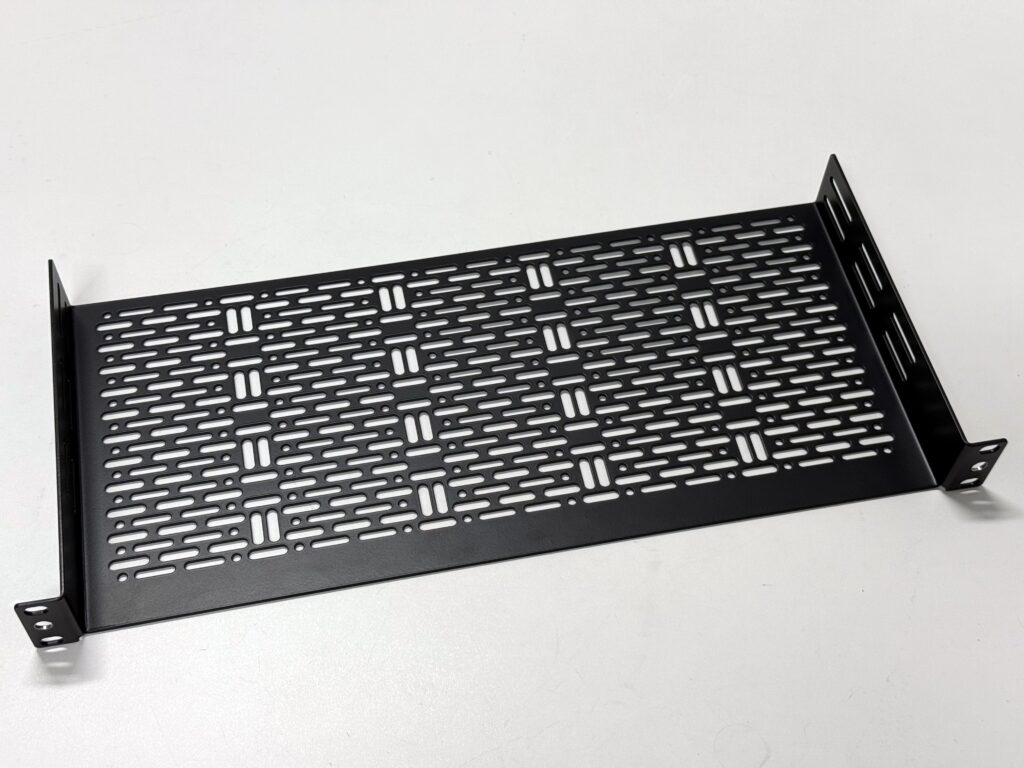

上のラックスペースには、放熱トレーをマウントします。

使用するケーブル類をここに収めるためです。

1Uラックシェルフ

メーカー:CLASSIC PRO

型番:US1 1Uシェルフ 放熱タイプ

Clarity M Stereo をマウントするために、穴を空けます。

ラックにマウントする穴に合わせて穴を空けています。

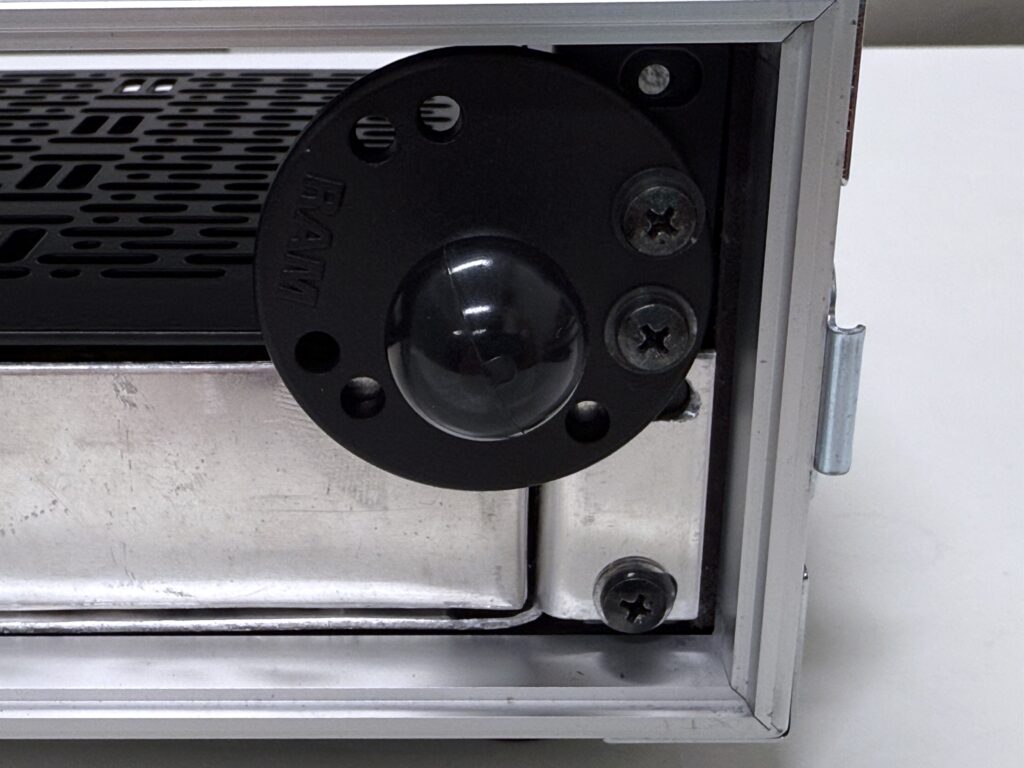

Clarity M Stereo を取り付けるマウント金具は、RAM MOUNTSです。

RAM MOUNTS 金具が干渉するため、ラック固定ネジは省きました。

ネジを固定していなくても金具で押さえているので、良しとします。

ラックにマウント作業が完了しました。

電源ケーブルを接続して、確認します。

RAM MOUNTS は角度調整がしやすく、とても便利です。

機材を使用するときは、この様に Clarity M Stereo をラックに取り付けて運用します。

Clarity M Stereo の電源を入れます。

ちなみに、Clarity M Stereo のディスプレイ保護パネルを低反射アクリルに交換しています。

交換方法はこちらのサイトを参考にしました。いつもお世話になっているサイトです。

tc electronic Clarity M Stereo ラウドネスメータの紹介

Clarity M Stereo は別のケースに収納となります。

これで機材設置が捗ります!